| Практическое использование атмосферного электричества |

|

| Автор: Vladimir "Timofeich" Polyakov |

| 26.08.2008 23:00 |

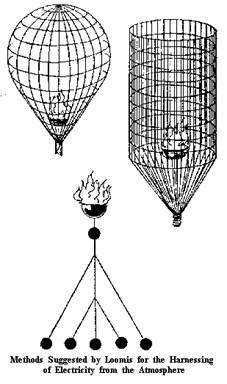

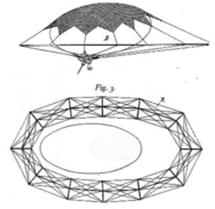

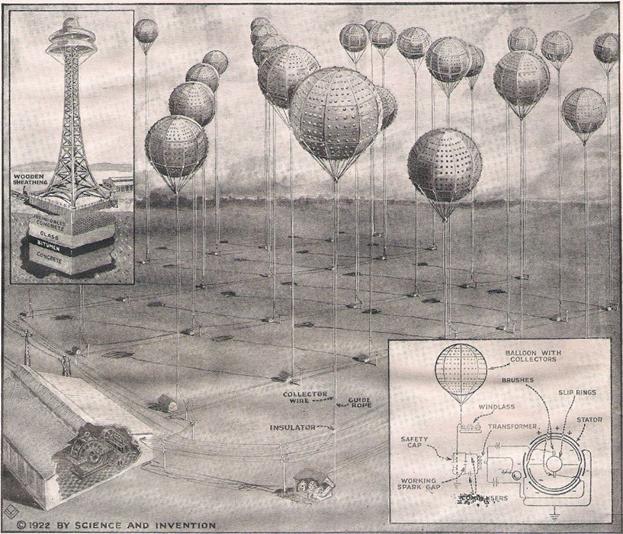

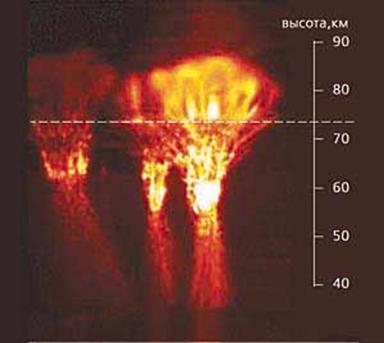

Этот исторический обзор завершает цикл, начавшийся статьей «Тайна метелочной антенны», и включающий очерки «Ток из атмосферы», «Костровая антенна», «Положительное вёдро и отрицательные дожди». Автору не удалось простыми средствами получить из атмосферы столько электричества, чтобы его можно было использовать практически, хотя бы для питания радиоприемников. Но прошедший год не пропал даром — «исторические раскопки» показали, что такие попытки предпринимали, и неоднократно, в более грандиозных масштабах. Этот исторический обзор завершает цикл, начавшийся статьей «Тайна метелочной антенны», и включающий очерки «Ток из атмосферы», «Костровая антенна», «Положительное вёдро и отрицательные дожди». Автору не удалось простыми средствами получить из атмосферы столько электричества, чтобы его можно было использовать практически, хотя бы для питания радиоприемников. Но прошедший год не пропал даром — «исторические раскопки» показали, что такие попытки предпринимали, и неоднократно, в более грандиозных масштабах.Все началось со знаменитого опыта Бенджамина Франклина в июне 1752 года, когда он поднял воздушного змея перед грозовым облаком, и экспериментально доказал, что грозовые явления имеют электрическую природу (чудо, что он остался жив!). Он же изобрел громоотвод, конструкция которого практически не изменилась до наших дней, и ряд электростатических моторов. Рис. 1. Опыт Бена Франклина (картина того времени). Рядом – его сын. Источник атмосферного электричества — Солнце. Его излучение ионизирует верхние слои атмосферы Земли, ионосферу. Оно же посылает к Земле «солнечный ветер» — поток положительно заряженных частиц, главным образом, ядер водорода — протонов. Они создают положительный заряд ионосферы, а поверхность земли вследствие электростатической индукции приобретает отрицательный заряд. Потенциал ионосферы относительно поверхности Земли приближается к полумиллиону вольт!  В нижних слоях атмосферы Земли идут интенсивные процессы испарения, переноса тепла и влаги, образования облаков, сопровождающиеся явлениями электризации (вспомните летнюю грозу). Молнии и осадки также переносят к земле отрицательный заряд. В результате, у поверхности Земли градиент потенциала (или напряженность электростатического поля, что то же самое) достигает 100…150 В/м летом и до 300 В/м зимой, значительно изменяясь от погодных условий. Перед грозой регистрируют напряженность поля до десятков киловольт на метр и выше! Мы почти не чувствуем этого поля просто потому, что воздух — хороший изолятор. В нижних слоях атмосферы Земли идут интенсивные процессы испарения, переноса тепла и влаги, образования облаков, сопровождающиеся явлениями электризации (вспомните летнюю грозу). Молнии и осадки также переносят к земле отрицательный заряд. В результате, у поверхности Земли градиент потенциала (или напряженность электростатического поля, что то же самое) достигает 100…150 В/м летом и до 300 В/м зимой, значительно изменяясь от погодных условий. Перед грозой регистрируют напряженность поля до десятков киловольт на метр и выше! Мы почти не чувствуем этого поля просто потому, что воздух — хороший изолятор. Рис. 2. Молния. Электрический разряд в воздухе происходит при напряженности поля в сотни киловольт на метр. Тем не менее, и в воздухе содержится некоторое число ионов (заряженных атомов, молекул и частиц), обуславливающих слабую его проводимость. Плотность ионного тока у поверхности земли составляет несколько пикоампер на квадратный метр, но по всей поверхности Земли этот ток достигает тысяч ампер! В 19-м столетии довольно много исследователей предпринимали попытки получить электричество из воздуха в достаточных для практики масштабах. В 1850-х …1860-х годах получили патенты Лумис (Mahlon Lumis) и Уард (William H. Ward) в США, Вийон (Hippolyte Charles Vion) во Франции.  Мелон Лумис использовал атмосферное электричество для питания длинных (400…600 миль) телеграфных линий и для первых опытов по беспроводной связи, кстати, вполне успешных. В Библиотеке Конгресса США сохранились документы и свидетельства о связи телеграфом между холмами Западной Вирджинии на расстоянии 18 миль (1868 г). Мелон Лумис использовал атмосферное электричество для питания длинных (400…600 миль) телеграфных линий и для первых опытов по беспроводной связи, кстати, вполне успешных. В Библиотеке Конгресса США сохранились документы и свидетельства о связи телеграфом между холмами Западной Вирджинии на расстоянии 18 миль (1868 г).Рис. 3. Собственноручный рисунок Мэлона Лумиса, показывающий его систему CW связи на атмосферном электричестве.  Антенны Лумис поднимал воздушными змеями с вершин холмов на высоту около 200 м. Еще интереснее его проект извлечения атмосферного электричества горелками, поднятыми на змеях, аэростатах или высоких мачтах (рис. 4). Комментариев к рисунку, к сожалению, нет. Антенны Лумис поднимал воздушными змеями с вершин холмов на высоту около 200 м. Еще интереснее его проект извлечения атмосферного электричества горелками, поднятыми на змеях, аэростатах или высоких мачтах (рис. 4). Комментариев к рисунку, к сожалению, нет.Рис.4. Проект Лумиса с горелками.  На рубеже 19-го и 20-го веков появилось немало исследователей атмосферного электричества, предложивших практические конструкции. Это Пеннок (Walter Pennock) и Девей (M. W. Dewey) в США, Паленксар (Andor Palencsar) в Венгрии, Рудольф (Heinrich Rudolph) в Германии. На рубеже 19-го и 20-го веков появилось немало исследователей атмосферного электричества, предложивших практические конструкции. Это Пеннок (Walter Pennock) и Девей (M. W. Dewey) в США, Паленксар (Andor Palencsar) в Венгрии, Рудольф (Heinrich Rudolph) в Германии.В 1898 г. Рудольф описал интересную конструкцию (рис.5) аэростата в форме эллипса с малым сопротивлением ветру. Решетка по периметру баллона, металлизированная ткань на баллоне и система проводов-растяжек служат для сбора атмосферного электричества. Рис .5 .Аэростат Рудольфа.  Рис. 6. Иллюстрация из патента Пеннока. Два аэростата вытянутой формы 1 поднимают металлическую сеть 40, собирающую электричество. Стекая по тросам 6, оно заряжает батарею лейденских банок (конденсаторов) 50. Закрылки 4 увеличивают подъемную силу, а рули 3 ориентируют аэростаты по ветру, снижая сопротивление. Однако лидером явился, безусловно, доктор Герман Плаусон, эстонец по происхождению, но живший и работавший в Германии и Швейцарии. В Финляндии он провел эксперименты с аэростатами, изготовленными из тонких листов магниево-алюминиевого сплава, покрытого очень острыми, электролитическим способом изготовленными иглами. Иглы могли содержать также примесь радия, чтобы увеличить местную ионизацию воздуха. В то время еще плохо знали о радиоактивной опасности, и широко использовали, например, часы со стрелками, покрашенными радиоактивными составами и светящимися в темноте. Поверхность аэростата также красили цинковой амальгамой, которая в солнечную погоду давала дополнительный ток вследствие фотоэффекта. Плаусон получил мощность 0,72 кВт от одного аэростата и 3,4 кВт от двух, поднятых на высоту всего лишь 300 м. На свои устройства он в 1920-х годах получил патенты США, Великобритании и Германии. Его книга «Gewinnung und Verwertung der Atmosphärischen Elektrizität» («Получение и применение атмосферного электричества») содержит детальное описание всей технологии.  Рис.7. Проекты Плаусона. Слева — свободно стоящая изолированная мачта для сбора атмосферного электричества, в центре — система аэростатов, справа внизу — конвертер Плаусона. Рисунок из журнала «Наука и изобретение» 1922 года. Устройства для сбора электричества из атмосферы, как правило, дают высокое напряжение при весьма малом токе, поэтому необходимы преобразующие устройства для получения низкого напряжения при значительном токе. Это может сделать трансформатор, но он работает только на переменном токе, а ток из атмосферы — постоянный. Способ преобразования высокого постоянного напряжения в низкое переменное предложил еще Никола Тесла в 1890-х годах. Идея сводилась к зарядке конденсатора, и разряду его через искровой промежуток на катушку с большим числом витков. Разряд носил колебательный характер, а катушка могла быть обмоткой понижающего трансформатора. Эту идею и развил Плаусон. В своем патенте он начинает с пояснения, как можно понизить напряжение обычной электростатической машины (Фиг. 1 на рис. 8).  Рис. 8. Конвертер Плаусона. От коллекторов (щеток) машины заряжаются имеющиеся в ней лейденские банки (конденсаторы) 5 и 6. Когда между шарами разрядника 7 и 8 проскакивает искра, замыкается цепь колебательного контура, образованного конденсаторами и катушкой 9. Тогда в катушке 10 со значительно меньшим числом витков индуцируется значительный ток при низком напряжении, и к выводам 11 и 12 можно подключить лампочку накаливания или электромотор. Так и сделано в конвертере атмосферного электричества Плаусона (Фиг. 2 на рис. 8). Разрядники a1, b1, c1 служат для цели безопасности. Они замыкают антенну 1 на землю при близком разряде молнии, например. В обычной же работе конвертера они не участвуют, а действует основной разрядник 7. Любопытно, что на этом рисунке показана метелочная антенна, содержащая пучок острых игл. С тех пор на радиосхемах любую антенну изображают именно так, совершенно позабыв о ее первоначальном предназначении! В заключение заметим, что описанные грандиозные устройства так и не получили широкого практического применения ввиду их громоздкости, непрактичности, а самое главное, нестабильности снимаемой мощности, которая целиком зависит от «электрической погоды» в атмосфере. Необходимо также предупредить, что эксперименты с атмосферным электричеством опасны, особенно при грозе и в предгрозовой обстановке. Сильная электризация наблюдается также во время метели и пыльных бурь. Прямое же попадание молнии неизбежно приводит к гибели установки, а возможно и находящихся рядом людей. В настоящее время с атмосферным электричеством ведут борьбу, тщательно заземляя высокие мачты, антенны и прочие высокие предметы. Нередко на них устанавливают миниатюрные «метелочные антенны» — кисточки из острых проводов, облегчающие стекание заряда с элементов конструкции. Такие же кисточки можно увидеть и на кромках крыльев самолетов, для того, чтобы их корпуса не накапливали электрический заряд в полете.  Тем не менее, возрос интерес к исследованиям атмосферного электричества, и в самые недавние годы достигнуты значительные успехи. С помощью космической съемки обнаружено, например, что на каждые примерно 10 разрядов молний на землю приходится один разряд вверх, в ионосферу! Им дали романтические названия спрайтов, эльфов и джетов. Физические модели этих разрядов до сих пор еще остаются предметом научных дискуссий. Тем не менее, возрос интерес к исследованиям атмосферного электричества, и в самые недавние годы достигнуты значительные успехи. С помощью космической съемки обнаружено, например, что на каждые примерно 10 разрядов молний на землю приходится один разряд вверх, в ионосферу! Им дали романтические названия спрайтов, эльфов и джетов. Физические модели этих разрядов до сих пор еще остаются предметом научных дискуссий.Рис.9. Фотография спрайта (По: Pasko V.P., Stenbaek-Nielsen H.C. // Geophys. Res. Lett. 2002. V.29 (A10); doi: 10.1029/2001GL014241). Снова появляются проекты получения атмосферного электричества уже не с помощью аэростатов, а с использованием мощного лазерного луча. Луч синего, еще лучше ультрафиолетового лазера ионизирует воздух, образуя тонкий ионизированный, и, следовательно, проводящий шнур, уходящий в небо на значительную высоту. Сообщают, что таким способом японским ученым удалось разрядить грозовое облако, вызвав молнию, ударившую вдоль луча. Сам лазер был при этом надежно защищен мощной металлической заземленной решеткой, на которую и попал разряд. Людей рядом, конечно не было, и лазер наводили с помощью системы дистанционного управления. Май — Август 2008 г. В. Т. Поляков RA3AAE |

| Обновлено 25.02.2012 16:57 |