Браво, Игорь! К сожалению, на Сайте все чаще и чаще возникают дискуссии, в которых "писатели" совершенно не владеют физическим смыслом обсуждаемой проблемы. И дают советы "космического масштаба ...", далее по классику

.

Наличие калькулятора и даже программы "1С" не делает никого бухгалтером. Надо знать, что считать и как считать

"и что при этом говорить", ну опять на Булгакова тянет...

Давным давно перелопачено на всех тематических форумах, что точка питания классического диполя абсолютно никак не влияет на его "антенные" качества. А что будет, если его еще и наклонить? А ровным счетом ничего - он станет наклонным диполем, или по модному говоря - слопером.

Но что, если нижняя точка(питание), плюс значительный провис и полотно будет в нескольких метрах над землей? А вот тогда действительно ничего хорошего. Потому, что кроме значительного ухода резонансной частоты(что в принципе побеждаемо), в земле останется львиная доля такой дефицитной в QRP энергии. И классический, с какой стороны его не питай, полуволновый излучатель, которому положено быть на высоте половины длины волны, превратится в непонятно что.

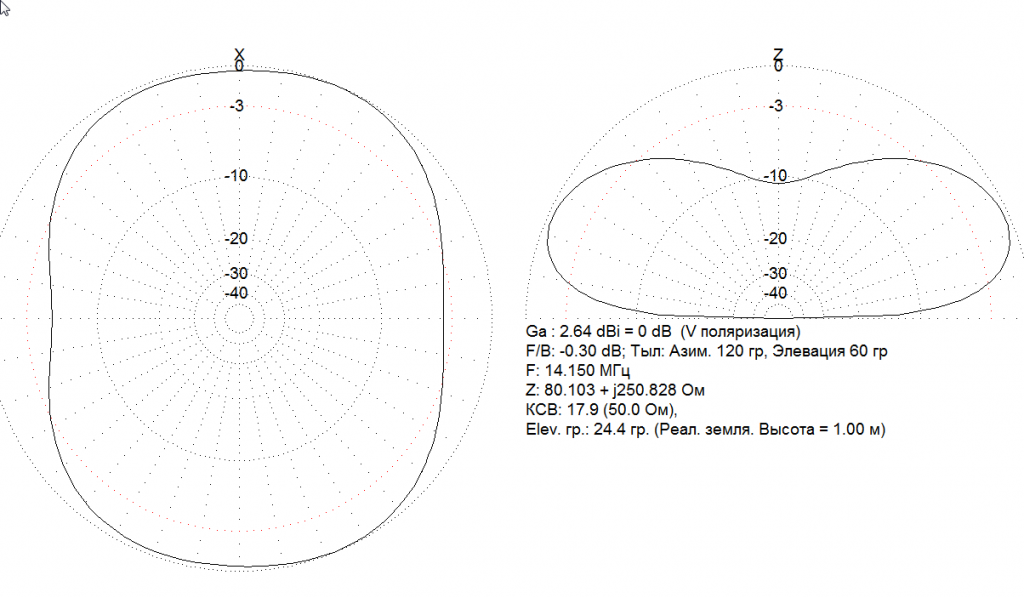

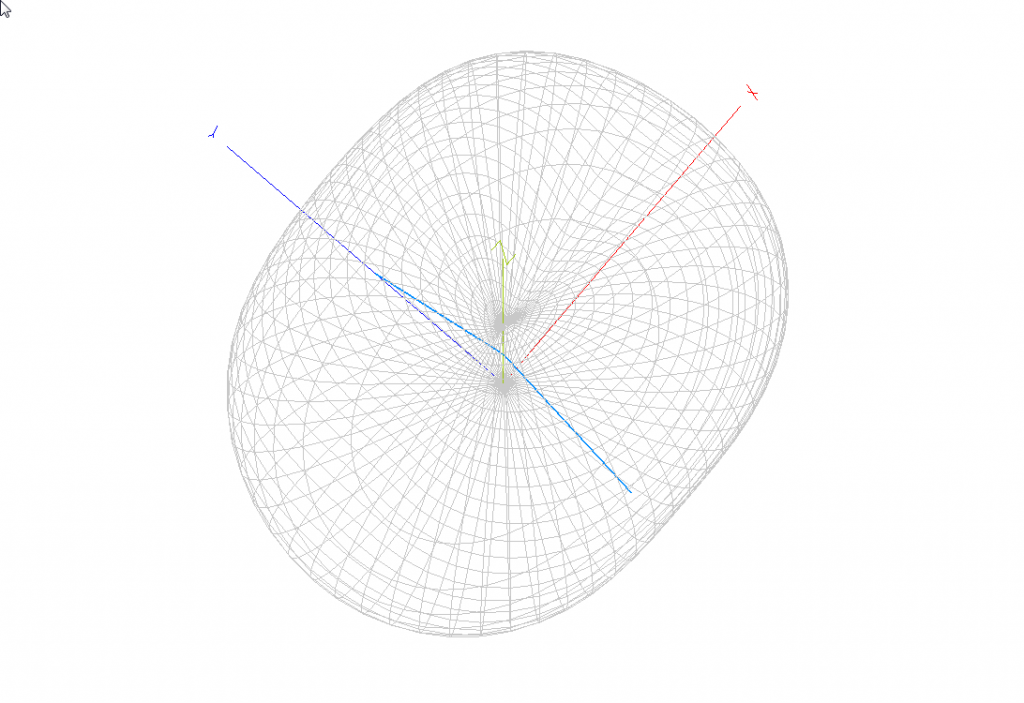

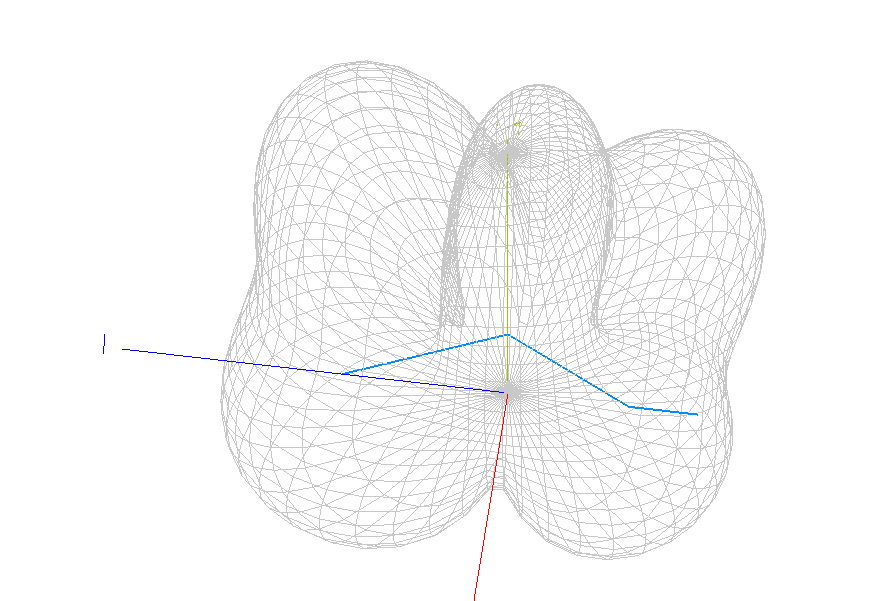

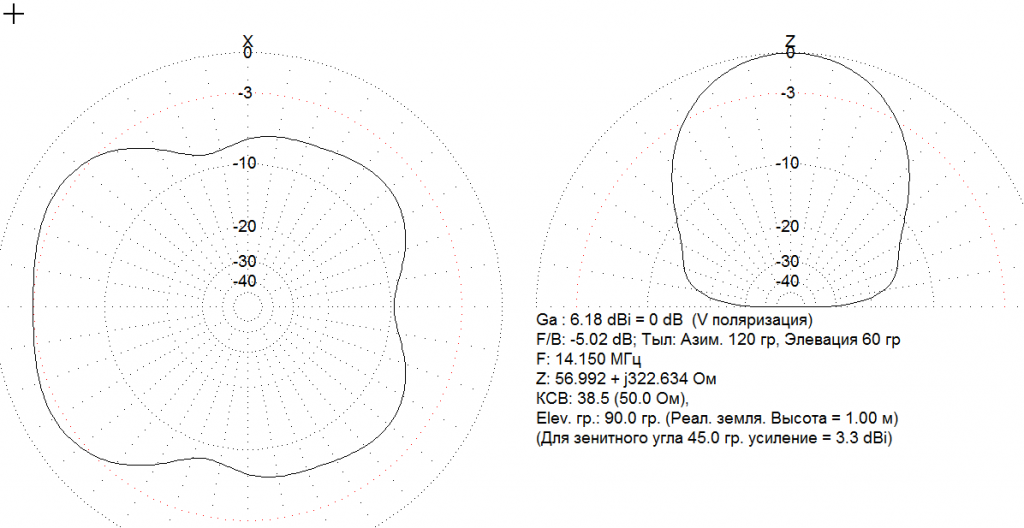

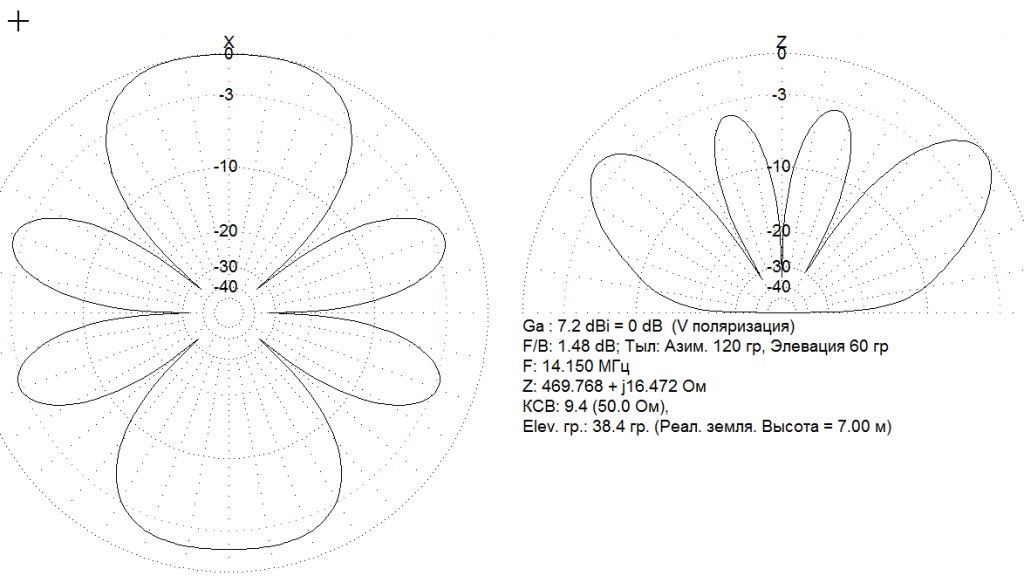

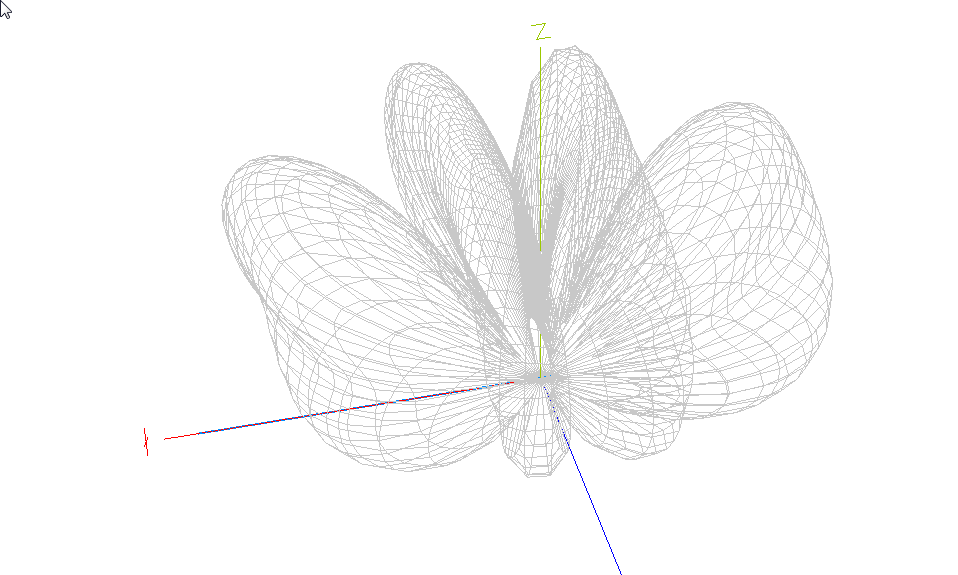

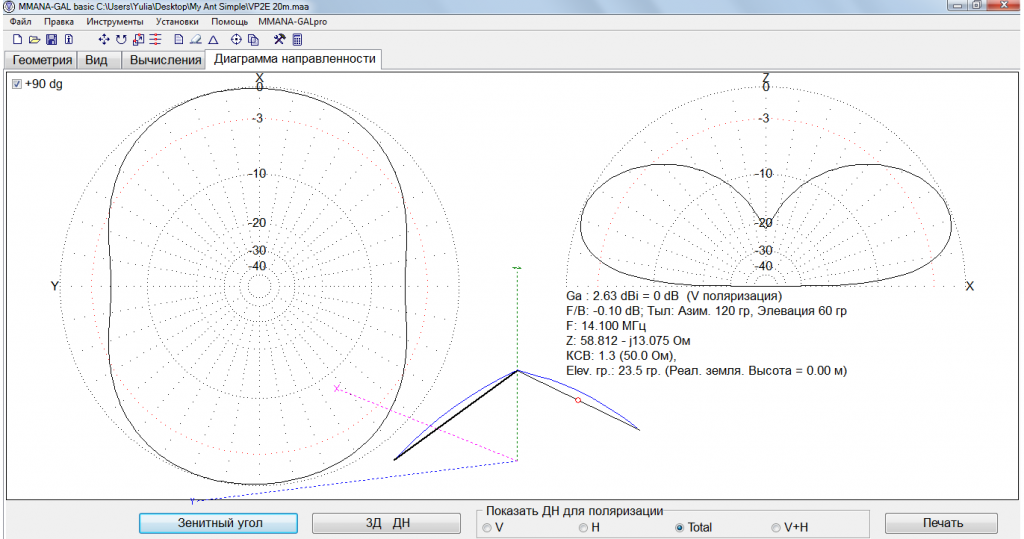

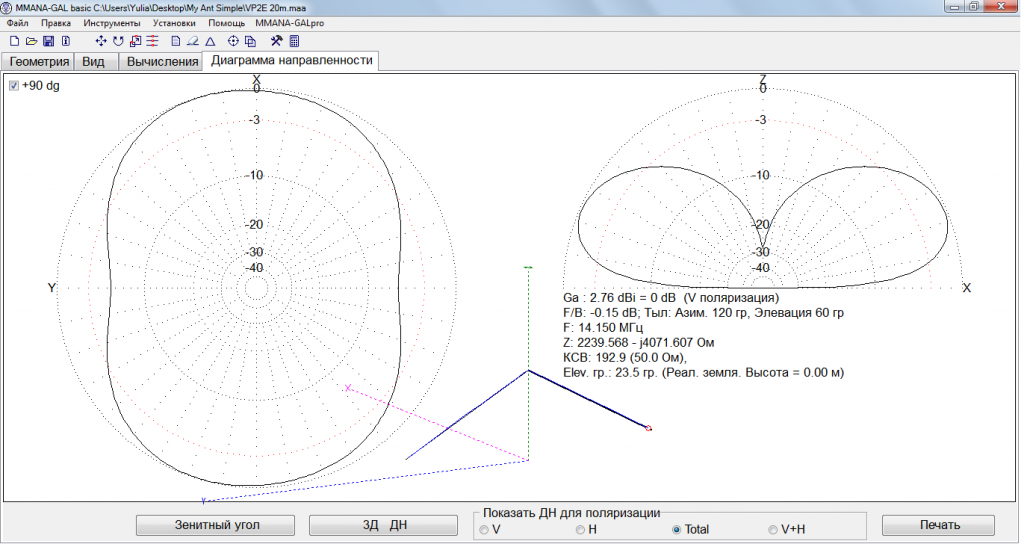

Какой выход? Переход на вертикальную поляризацию, где земля из врага превращается в друга. Чем она лучше(ее проводимость), тем больше друг. И Фриц, HB9SL, умудрился при одной точке опоры получить хоть и не такую полноценную, как например переключаемые GP(Half square), антенну, но все же ДВА ВЕРТИКАЛЬНО поляризованных элемента, которые с точки зрения потерь и угла излучения в разы эффективнее низко висящего наклонного излучателя произвольной формы. Что и демонстрирует взятый R2AJA из "коллекции MMANA"(а значит с правильно введенными, в отличие от наших "писателей", рассчетными параметрами), файл.

Питать VP2E можно как угодно - в середину полуволнового участка как у классика, выбирать точку питания при помощи ферритовой трубки и т.д. Но надо обязательно учесть, что только при высокоомном питании с конца НЕПОСРЕДСТВЕННО ВКЛЮЧЕННЫМ В ПОЛОТНО Г-тюнером или колебательным контуром с отводом, можно не только привести ее активное сопротивление к вожделенным 50-ти омам, но и двигать ее резонансную частоту в широких пределах(т.е. настраивать излучатель точно на нужную частоту) не изменяя его физических размеров, что архиважно в полевых условиях! И только после настройки полотна подобрать нижним отводом(в случае использования колебательного контура) необходимое для короткого огрызка коаксиала между СУ и трансивером сопротивление. Причем, что бы при высокоомном(т.е. по напряжению, а не токовом) согласовании при помощи Г-звена или колебательного контура, намотанного даже не на керамике, а на приличной полипропиленовой трубке, получить "большое затухание в СУ", надо быть исключительно

рукожо неаккуратным...

Нужно также ПОНИМАТЬ, что подключение к полотну через любой трансформатор(на защелке или на чем там еще), или напрямую коаксиалом в точке с подходящим волновым сопротивлением, напрочь лишает нас возможности оперативно влиять на параметры излучателя. Кроме как носиться по грязи с антенным анализатором и сначала вгонять полотно в резонанс изменяя его размеры(причем симметрично, с обеих сторон VP2E), а потом еще и крутить тюнер(или двигать туда-сюда "защелку") до вожделенной "единицы" КСВ...

Что касается топикстартера, то вопрос выеденного яйца не стоит. В мануале к тюнеру черным по белому написано, что "следует избегать длин излучателя, точно кратных половине длины волны". Я не знаю, есть ли в указанном МФЙ встроенный "фирменный трансформатор MFJ 4/1". Но даже с трансформатором максимальный диапазон согласований не более 700-800 Ом, чего может не хватить именно в том случае, когда питаемая с конца высокоомная антенна точно настроена в резонанс и не лежит буквально на кустах.

Получается, что маркетологи из гаражного кооператива МФЙ просят вас специально расстроить открытый(и достаточно добротный при правильной установке) колебательный контур, коим является любая антенна. Если по аналогии, то буквально раскрутить входные контура приемника и пытаться при этом услышать не ближайших "огородников", а реального ДХ-а

.

На Сайте есть примеры эффективных Г-тюнеров. С фото и подробным описанием. От "стационарного" в корпусе компьютерного БП, до изумительно выполненного Владом RX3ALL в небольшой коробочке, закрепленной на металлическом уголке, который можно(и нужно!) использовать в поле как точку крепления начала полотна. Он же(этот уголок) выполняет роль компенсатора реактивной составляющей и заземляет всю систему от статики.

Внимательно прочитав нашу ветку "VP2E", с ее помощью разобравшись в физических принципах работы этой замечательной антенны, а также прочитав иллюстрированные подробными фотографиями практические приемы работы с ней, сделанные тем же RX3ALL на своей полевой позиции, вопросов для начинающего остаться не должно. Ищите и обрящете, тут недалеко

. И тогда даже QRP радиосвязи с редкими и интересными корреспондентами будут не "изредка удаваться", а происходить регулярно. Принося истинное удовольствие от работы в эфире малой мощностью.